7月17日上午,来自亚美尼亚、阿塞拜疆、孟加拉等12个国家的40位国际官员,走进国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地——上海“笔墨宫坊”。作为发展中国家优化投资和营商环境研修班的重要行程,他们在此开启了一场从墨锭诞生到毛笔精制、从篆刻印章到提笔书“福”的沉浸式文化对话之旅。这场以“笔墨”为媒的相遇,不仅是对东方文脉的探索,更是一次中华文化与世界文明的温情对话。

一、墨香启幕:从文化展示到心灵共鸣

展厅内墨香袅袅,“笔墨宫坊”副总经理魏雯先以一部艺术短片,为国际学员铺展开中国笔墨的文化长卷——从甲骨刻辞到宣纸挥毫,笔墨作为中华文化的核心载体,承载着数千年的文明记忆。“我们能感受到为什么汉字能成为‘活着的文明’!”亚美尼亚矿业协会主席阿尔乔姆·格格哈米扬先生感慨,这正是文化传播最直观的开端。在接下来的“文化信物”环节中,工作人员还为每位学员奉上刻有其中文姓氏的石质印章,随后互行拱手礼——掌心相抱的弧度里,藏着“敬人者人恒敬之”的东方智慧。“这个印章不是普通的礼物,是我们与中国文化‘相认’的凭证。”来自阿塞拜疆旅游局的纳尔吉兹·塔吉扎德女士摩挲着印章上的汉字,眼中满是喜爱。这枚小小的石头,成了文化传播的第一个“锚点”,让遥远的文明有了具象的连接。

二、匠心探秘:在技艺里读懂文化根脉

跟着工作人员的脚步,学员们走进墨块制作区、毛笔制作车间。在墨锭制作区,松烟、矿物与草药的融合秘方让莱索托财政和发展计划部经济规划部的玛玛纳莫来拉·伊梅图伦·莫罗科莱女士频频点头:“和我们的草编一样,都是自然与智慧的对话。”参观过程中,文化的共鸣在细节处不断涌现。南非约翰内斯堡大学的阿扬达女士在笔墨精品展示区驻足良久,指着一幅书法作品好奇询问:“这些线条里,是不是藏着中国人的情感?”当工作人员解释“笔锋的提按顿挫如同呼吸”时,她若有所思:“就像非洲鼓点的轻重,都是心灵的声音。”这种跨越地域的理解,正是文化传播最动人的瞬间——无需多言,技艺本身就是最好的语言。

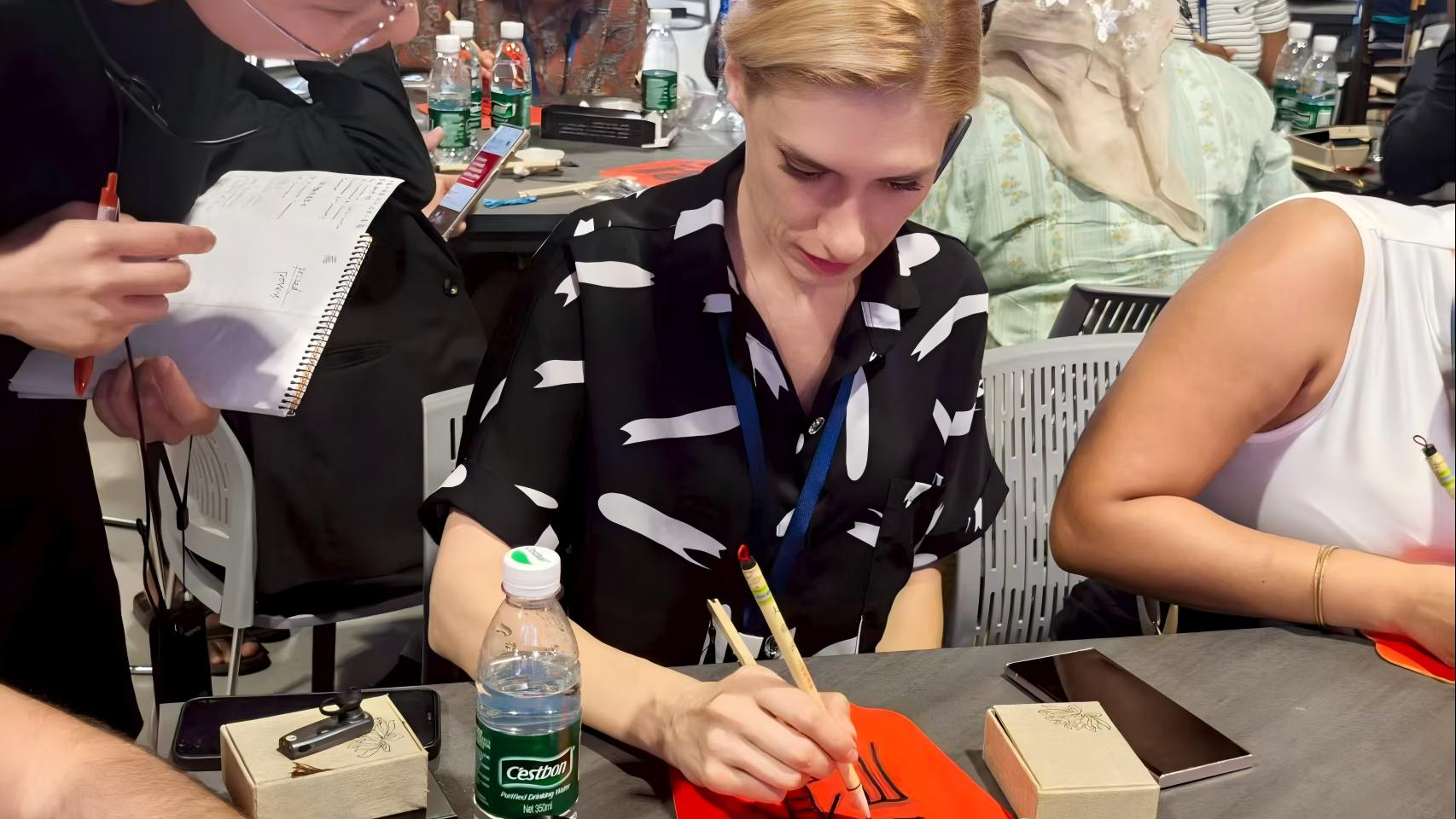

三、提笔书“福”:在体验中深植文化印记

体验环节成了文化交融的高潮。书法老师解析“福”字的千年演变:“‘福’里有祭祀的虔诚,有农耕的踏实,有家园的温暖——这是中国人对生活的全部期待。”话音刚落,学员们便在殷红扇面上提笔书写,墨香与笑意交织成独特的文化图景。伊拉克总理办公室法律处长萨利赫先生,带着硬笔书法的功底写下“福”字,他放下笔感慨:“硬笔与毛笔,工具不同,但笔尖流淌的都是对美的追求。就像不同语言都能写诗,艺术从无高低,只有共鸣。”津巴布韦的大卫·塔里罗·尼亚霍兹亚先生则专注地写下自己的中文名字,笔锋虽生涩,却透着认真:“写的时候突然觉得,每个汉字都像一幅小画,藏着故事。” 最让人动容的是南非阿扬达女士,她写完“福”字后,主动向老师求取“吉祥”二字:“我要把这两个字带回非洲,告诉朋友们,遥远的中国有这样温暖的祝福。”这一笔一划,早已超越了简单的体验——它是文化在心灵深处的扎根。

四、心声回响:学员眼中的文化共鸣与互鉴

活动尾声,学员们将刻有自己中文名的印章钤盖在“福”字扇上,这份融合亲手创作与文化馈赠的纪念品,成了他们与中华文化对话的见证。而更珍贵的,是他们在体验中流露的真实感悟,这正是文化传播最鲜活的成果。“中国用‘笔墨宫坊’这样的方式保护传统,太智慧了。”伊拉克Zayala基金会中心创始人亚瓦尔·奥特曼·赫尔迪·阿伽先生坦言,“伊拉克也有悠久的手工艺,我们可以一起探讨如何让传统在现代活下来——这样的合作,能让文明走得更远。”莱索托莫罗科莱女士则从文化根脉中找到了共通:“中国书法和我们的巴索托草编,看似不同,其实都是‘用心讲故事’。毛笔对齐数万根毛尖的专注,和草编处理纤维的耐心,都是匠人对传统的敬畏;松烟制墨与草茎编织,都是对自然的感恩;汉字与编织纹样,都是民族的记忆。”她的话,道出了文化传播的深层意义——不是单向输出,而是找到文明共通的“语言”。巴勒斯坦的哈杰德·A·M·阿克尔先生则总结道:“书法让我看到,中国传统文化不是博物馆里的展品,而是活着的、能与人对话的生命。它教会我们:保护传统,就是保护人类共有的精神财富。”

五、翰墨为桥:让文化种子生根发芽

离坊时,每位官员手中的“福”字扇轻轻摇曳,墨香伴着笑意。他们带走的,不仅是一柄扇、一枚印,更是被中华文化浸润的感动——这些感动,终将成为跨越国界的文化种子。 此次“笔墨宫坊”之行,以笔墨为媒,用展示、体验、对话编织起文化传播的网络。当外国官员在扇面上写下“福”字,当他们从毛笔制作中读懂“匠人精神”,当他们在印章上触摸到“汉字之美”,中华文化的魅力已悄然完成了一次温柔的传递。 方寸墨锭承载千年智慧,纤毫笔锋架起民心之桥。这场翰墨飘香的相遇,再次印证:中华优秀传统文化的传播,从来不是单向的输出,而是以包容之姿与世界文明对话;它既是民族的瑰宝,更是促进人类文明互鉴的纽带,在“一带一路”的画卷上,续写着文明共荣的新故事。

撰稿:梁 博

摄影:梁 博

审核:陈 巍